イマジネーションの問題

われわれはイメージできないものには、対応できない。

巨大津波にしても原子力発電所の過酷事故に対しても同様である。

想定外というのは、それをイメージできなかったか、あるいはイメージする習慣がなかったかのいずれかである。

このような危害事象に直面したときに、われわれは他人を押しのけても自分の身を守るといった過剰な防衛反応や、アメリカの社会学者であるニール・スメルサーが言うところの、「ヒステリックな信念にもとづいた集合的な逃走行動」としてのパニックが起こるわけではない。

むしろこのような時には、心身ともに凍りついたように硬直した不動の状態におちいるのである。

2001年9月11日のアメリカ同時多発テロでは、ハイジャックされた大型旅客機が、あたかもミサイルのように攻撃に利用された。

ニューヨークのツインのランドマークタワーであった110階建ての世界貿易センタービルのWTC1(ノースタワー)には、午前8時46分にアメリカン航空のボーイング767が突入し、その17分後には、ツインタワーのもう一方であるWTC2(サウスタワー)にユナイテッド航空の同型機が突入して、両方のビルをともに崩壊させて瓦礫の山と化したのである。

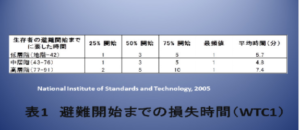

米国基準・科学技術協会(NIST)は、生存者へのインタヴュー調査などを通して、2つのビルでどのような避難行動が行われたのかを明らかにしている。

この表は、先に攻撃を受けたWTC1の低層階(地階-42階)、中層階(43階-76階)、高層階(77階-91階)にいた生存者が避難行動を開始するまでの要した、損失時間を示している。

平均損失時間に関して差の検定を行うと、高層階と中層階、高層階と低層階の間には有意差があるが、中層階と低層階の間には有意差がない。

つまり、高層階の人々は、避難を開始するまでにより長い時間を要していたことになる。

高層階の人々は頭上により大きな衝撃を受けて、大型旅客機ミサイルの攻撃を受けたことを理解できず、ショックのために心身ともに凍りついてしまったのである。

ちなみに、92階以上の人はほとんど助かっていない。

このことは上の表2のWTC2の生存者の行動と比較すると、よりはっきりする。

平均の損失時間を比較すると、高層階にいた人々は中、低層階にいた人々よりも統計的に有意に短いのである。

そして、中、低層階の間には有意差は見られなかった。WTC2では、高層階の人々ほど素早く避難しているのだ。

この違いは、WTC2の人々は、自分たちの目の前でWTC1に旅客機が突入するのを見ていて、自分たちに迫っている危険をイメージできたことによって生じている。

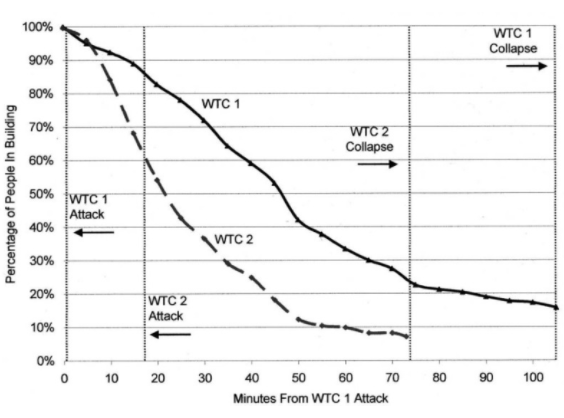

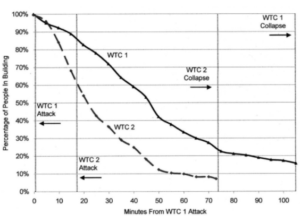

このことは上の図を見ると、より鮮明に理解することができる。

横軸は、WTC1が攻撃を受けた後の時間的経過を示し、縦軸は、ビル内にいた人々の残留率を示している。

続く