原子力発電所は、電動式の猛毒物質大量貯蔵庫である。

この毒物のかたまりを守っているのは、皮肉なことに、それ自らが生み出しているのと同じ電気である。

電気が切断されると、原子力発電所は時限爆弾と化すのである。

全電源喪失のような事態を引き起こすのは、津波や地震だけではない。

テロでも戦争でも大火災でも大洪水でも起きるだろう。

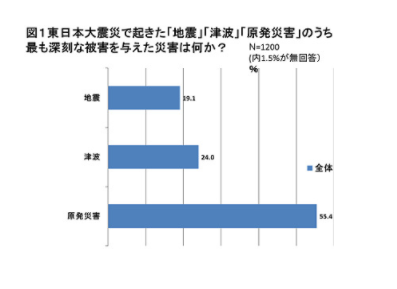

複合災害の最終かつ最大の災害因が、原子力事故や感染症の大流行であるパンデミックのようなものであるとするなら、どのようなドミノの組み合わせが、この最終ドミノを倒すことになるのか、十分に検討する必要がある。

想定外を想定せよ

われわれの生活が電気に頼りすぎていることが問題なのかもしれない。

日常生活から医療、通信、交通にいたるまで、すべてに電気が使われている。

しかも電気があるのが当然だという生活をしているのだ。

あたかも、水や空気があるのは当然であるかのように。

だが、それらはいずれも、あるのが当たり前と言えるほどに確たるものではない。

たとえば、3月11日のあとの医療の現場の混乱ぶりについて、NTT東日本関東病院の病院長である落合滋之さんは次のように書いている。

「仮に計画停電となったら・・・。全てが電子カルテ化されている当院は、今更、紙カルテや紙の伝票による運用に対応できるのだろうか。システムダウンを想定してそのための訓練も行ってきたはずではあるが、システムが安定して既に久しいだけに、紙カルテや伝票の所在すら記憶が朧になりかけてはいないだろうか。CTやMRIのような医療機器は、電流・電圧の急激な変化に弱いと聞いている。いざ計画停電が発令されたら、直ちに対応するべく、短時間の内に、そのスイッチを正しく切ったり入れたりすることができるのだろうか。水道の蛇口や病院のドアも自動になっているが、停電時、これらはどうなるのだろう。非常電源が立ち上がることで、これら全てが何事もなかったように機能するのだろうか。」

この病院は、今年の3月に、国際的病院機能評価機関であるJCI(Joint Commission International)の認承評価をパスしている。

日本では2例目としてJCIの認承評価を受けた優れた病院である。

審査の最終段階の講評が、偶然にも東日本大震災のあった3月11日の午後にあったというのだ。

アメリカからやってきた3人の審査員は、大旨、次のように述べたという。

成績は良好だが、問題もある。

そのひとつは、想定外を想定していないことだ。

それは東京全体が大災害に見舞われ、重油や水が1週間にわたって利用できないとか、東京中が大停電になるというような事態だという。

Think about unthinkable things というのが、彼らの指摘だったという。

これは日本のリスク管理の最も弱いところをついた言葉でもある。

審査員が去った十数分後に、あの巨大地震が襲ってきた。

続く