不確かさを伝える技術

不確かな状況下で確からしさを見せようとすると失敗する。

社会全体にパニックが起こることを懸念して安全を装うと、次々と現われてくる事実によって、政府や省庁、科学者の言動が信用を失う破目になる。

そこで、もしマスメディアが、伝達すべき情報を大本営発表のように鸚鵡返しに、無批判に受け手である国民に伝えたとしたら、いったいどのようなことが起こるだろうか。

マスメディアも、また信用を失うことになるだろう。

今回の福島第1原子力発電所の事故の場合のように、マスメディアが自力でアクセスできる情報源が乏しく、政府や事故を起こした東京電力からの情報が限られている状況下で、記者たちはいろいろな疑問を感じながらも、最初の1週間ほどは、いわば政府の広報部隊としての役割を演じざるをえなかったようだ。

既に述べた全国調査を、われわれは毎年実施している。

調査方法と調査対象者数は、毎年同一である。

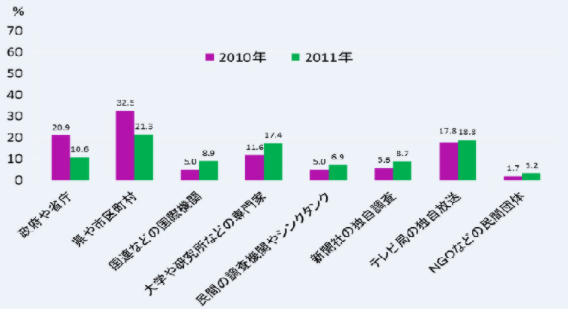

震災前の2010年9月と、大震災をはさんで2011年6月に行った調査結果を比較してみることにしよう。

この2回の調査でわれわれは、「災害に関する情報源として、どこからの情報が最も信頼できますか」という質問と、「災害に関する情報源として、どこからの情報が最も信頼できませんか」という質問をしている。

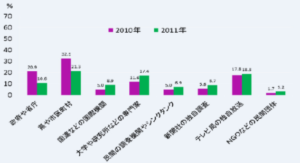

この図は、「最も信頼できる情報源」について、大震災前後の結果を並べて示している。

1番多くの人々の信頼を得ているのが「県や市区町村」であることは、2回の調査で変わりはない。

避難勧告や避難指示などの発表から、避難所の設営など、地方自治体が地元に密着した行政機関であることが、最も信頼される理由だろう。

けれども、震災後には、「県や市区町村」からの情報を信頼している人々の割合は、震災前の3分の2ほどに低下していることがわかる。

「政府や省庁」をあげた人は、2010年には20.9%で2位であったが、震災後は、その約半分の10.6%に低下していて、しかも全体の中では4位である。一般に行政への信頼度が低下している。

他方で、「テレビ局の独自放送」と「大学や研究所などの専門家」からの情報を信頼する人々が増え、「県や市区町村」と肩を並べるまでになっている。

続く