2019年12月25日北海道新聞「北電は柏原発の放射性物質放出をずさんに管理」とコメント

▶2019年12月25日・北海道新聞(🔍クリックして拡大)

原子力災害・放射能汚染・アスベスト災害

21世紀型の災害は、規模の大きさと複合的な波及性、そして、なによりも衝撃がきわめて長期に渡るという点で、過去の災害とは異なる。従来型の災害に慣れてきたマスメディアは、この型の災害の本質を正確に掴みきれないでいる。

昨年3月11日の東日本大震災では、最初に巨大地震が発生した。次にこの地震による巨大津波が発生した。警察庁の発表によれば、死者・行方不明者19,009人のうち、9割以上が津波による溺死である。

いま、メディアの関心は津波に集中し、巨大津波を引き起こす海溝型地震の危険を訴える報道にシフトしている。「あつものに懲りて膾を吹く」たぐいの過剰な被害想定には十分な批判の目を向けるべきだろう。

津波は、最悪の原発事故を引き起こした。災害ドミノ倒しはこのように直線的に起こるだけではなく、面的な広がりももっている。

たとえば、地震や津波で生じた瓦礫の処理を行う人々は、将来、アスベスト特有のがんである中皮腫にかかるかもしれない。17年前の阪神大震災で瓦礫撤去を行なっていた人々が中皮腫にかかり、労災認定を受けている。現代の災害は、「想定外」の被害を随所に生み出すのである。

原発事故がもたらした放射能汚染は、農林、漁業に大打撃を与えている。マスメディアは、これらの現実を全体として国民に理解してもらえるよう努力しているだろうか。個々の被害を、複合災害全体を俯瞰する立場から捉え、その本質に踏み込むことが重要である。

被害者に寄り添うのは良いが、災害に個人の悲劇のみを見るのは安易すぎる。解くべき課題は、現代社会がかかえる災害脆弱性なのである。木だけを見ていては森は見えてこない。

次の問題は、災害の長期化である。原発事故による放射能汚染や巨大津波によるコミュニティの完全崩壊からの回復には、長い時間が必要である。そして憂慮されるのは、密かに進行する被害の拡大である。

時限爆弾の発火装置は、静かに時を刻んでいく。ところが、メディアはこのような災害を捉えるのが不得意である。すでに述べたアスベストの場合がそうであった。中皮腫は20年、30年もの潜伏期を経て発症する。

ニューヨークタイムズのジェーン・ブロディは、今年の8月21日の健康・科学欄に、画像診断医学に関わる専門家の意見をまとめて紹介している。それによると、CTスキャンによる放射能被爆だけでも、10年から20年後にがんを引き起こす危険があり、それは米国人の発がん全体の1.5%程度におよぶ恐れがあるという。

原発事故による低レベル放射能被爆に関して、多くの日本人が不安を感じている。その不安を宥めるような報道も目立つ。マスメディアは低レベルの放射能被爆が健康におよぼす影響について、きちんとした検証を約束して、その結果を逐次国民に伝えていくべきだろう。3.11当初からの原発報道の混乱ぶりは国民のメディアへの信頼を損なった。今度は、それをぜひ取り戻してもらいたいのである。

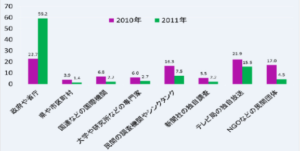

一方、上の図は「最も信頼できない情報源」を示している。

政府・省庁は、震災前も信頼できない情報源のトップに位置していたが、震災後は59.2%と、圧倒的に多くの人々が政府や省庁からの情報を最も信頼できないとしている。

これは理由のないことではあるまい。

嘘をつかないまでも、情報を隠していると、多くの人々が疑っていたのだ。

SPEEDIの情報をはじめとして、東京電力福島第1原子力発電所のなかで実際に起っていることや、モニタリングの結果について明確に述べることを避けてきたために、このように国民から信頼されないというツケを払わされたのである。

人が動かない理由-正常性バイアス

われわれは、危険に直面しても、それを感知する能力が劣っている。

その理由は、予期しない異常や危険に対して鈍感になるように、われわれの行動スクリプトが作られているからである。

日常の些細な変化に過度に反応しないように、閾値が組み込まれているのだ。

その閾値は、社会環境の安全度に見合うかたちで上昇したり下降したりするのである。

われわれの精神は、このような“遊び“をもつことで、心的エネルギーのロスと過度の緊張のリスク避けている。

ある範囲内までの異常を異常と感じさせず、正常の範囲内のこととして扱う「遊びのメカニズム」を、正常性バイアスという。

一般的には、文明や文化の進展とともに環境からの安全性が保障されるようになればなるほど、正常性バイアスはより強く働くようになる。

そのために、身にせまる危険を危険としてとらえることを妨げられて、危険を回避するタイミングが奪われてしまうのである。

東日本大震災では、津波によって多くの人命が失われたが、すでに述べたように、地震の後に津波が来襲するまでには、多くの被災地で1時間以上もの時間の余裕があったはずなのである。

それにもかかわらず、多くの人々は、避難行動を起こさなかったのである。

ところによっては、高さ10メートルの万里の長城のような防潮堤が、自分たちの安全を守ってくれるという虚構の安心感があったのかもしれない。

しかし、これらの地域は、明治三陸津波、昭和三陸津波、チリ津波などで多くの犠牲者を出し、いわゆる津波文化があるといわれていた地域である。

2004年のインド洋大津波のときにもインドネシア・タイなどの被災地では同様な光景が見られた。

人々は正常性バイアスの影響で、逃げるべき時を失ってしまうのである。

続く

不確かさを伝える技術

不確かな状況下で確からしさを見せようとすると失敗する。

社会全体にパニックが起こることを懸念して安全を装うと、次々と現われてくる事実によって、政府や省庁、科学者の言動が信用を失う破目になる。

そこで、もしマスメディアが、伝達すべき情報を大本営発表のように鸚鵡返しに、無批判に受け手である国民に伝えたとしたら、いったいどのようなことが起こるだろうか。

マスメディアも、また信用を失うことになるだろう。

今回の福島第1原子力発電所の事故の場合のように、マスメディアが自力でアクセスできる情報源が乏しく、政府や事故を起こした東京電力からの情報が限られている状況下で、記者たちはいろいろな疑問を感じながらも、最初の1週間ほどは、いわば政府の広報部隊としての役割を演じざるをえなかったようだ。

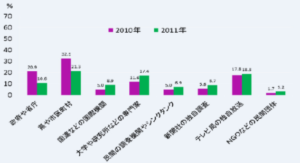

既に述べた全国調査を、われわれは毎年実施している。

調査方法と調査対象者数は、毎年同一である。

震災前の2010年9月と、大震災をはさんで2011年6月に行った調査結果を比較してみることにしよう。

この2回の調査でわれわれは、「災害に関する情報源として、どこからの情報が最も信頼できますか」という質問と、「災害に関する情報源として、どこからの情報が最も信頼できませんか」という質問をしている。

この図は、「最も信頼できる情報源」について、大震災前後の結果を並べて示している。

1番多くの人々の信頼を得ているのが「県や市区町村」であることは、2回の調査で変わりはない。

避難勧告や避難指示などの発表から、避難所の設営など、地方自治体が地元に密着した行政機関であることが、最も信頼される理由だろう。

けれども、震災後には、「県や市区町村」からの情報を信頼している人々の割合は、震災前の3分の2ほどに低下していることがわかる。

「政府や省庁」をあげた人は、2010年には20.9%で2位であったが、震災後は、その約半分の10.6%に低下していて、しかも全体の中では4位である。一般に行政への信頼度が低下している。

他方で、「テレビ局の独自放送」と「大学や研究所などの専門家」からの情報を信頼する人々が増え、「県や市区町村」と肩を並べるまでになっている。

続く

ハザードシミュレーションの効用と限界

地震や津波、新型インフルエンザなど、個別のハザードシミュレーションは、防災予知ツールとして極めて有望である。

だが社会的ニーズが高い一方で、その研究はいまだ確立しているとは言い難い。

現状は、システム構築のためのパラメーターの選択と、既存データの取り組みに試行錯誤していて、災害因の発生予知に使えるメドが立たない。

今回の東日本大震災を引き起こした地震の場合は、全くの想定外であり、発生のメカニズムさえ予想できなかったのだ。

だが、その一方で、原子力発電所事故の場合の放射性物質の拡散シミュレーションであるSPEEDIは違う。

環境中に放出される放射性物質の量は不明であるとしても、排出される場所が確定していて、地形も所与であるので、風向や降雨による放射性物質の汚染地域を推定するこのシミュレーションの予測の精度はかなり高いはずである。

この結果を用いて避難区域を設定すれば、避難者の被曝線量を低くおさえられたはずである。

政府はこのシミュレーション結果を、国民の放射線被曝の低下のために用いなかっただけでなく、シミュレーションの結果の公表さえ、12日後の3月23日まで行わなかったのである。

原子力災害に関して情報を隠しているという反発が国民の内に強くなっていったのは、当然のなりゆきだろう。

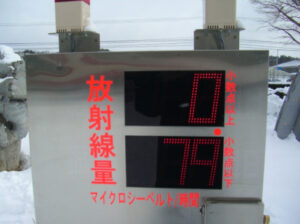

2012年1月被災地にて

2011年9月被災地にて

続く

スローオンセット災害への対策

かりに巨大津波が来襲したとしても、強烈な地震を感じたあとに1時間以上の余裕があれば、その間に、大勢の人々は避難できるはずである。

今回の津波のように、津波が発生してからそれが被災地に到達するまでに、かなりの時間を要するような災害、すなわち、災害因の発生から被害発生までに時間的余裕のある災害を、スローオンセット型災害と呼ぶ。

2011年6月 被災地にて

今回の原子力事故が原子力災害に発展するまでには、さらに多くの時間的余裕があったはずである。

3月11日2時46分-2時47分に福島第1原子力発電所の1号機から3号機までの原子炉が緊急停止した。

それからほぼ1時間後に1号機-4号機までの全交流電源が喪失して、1号機の冷却システムが停止。

さらにその4時間余り後には、1号機の炉心溶融が始まっているのだ。

GE製のマークⅠ原子炉では、このことは十分に想定できたことである。

この原発災害もまたスローオンセット型である。

そもそも、スローオンセット型の災害は、事後対応が可能なはずなのである。

続く

災害とはどのような現象か

ややおくればせながら、災害とはどのような現象なのか、整理しておくことにしよう。

災害(ディザスター)とは、災害因(ハザード)を原因とする環境変化に対して、個人や集団、組織、社会、国家などが適応不全におちいり、その結果として、個人の生命、財産、社会秩序、国家の安全などが損われたり、破綻する状態である。

2011年6月福島にて

東日本大震災に関して言えば、震災の災害因は、東北地方太平洋沖地震である。

この地震が原因で生じた津波も、また津波が引き金となって発生した原子力事故も、災害因であって災害そのものではない。

災害は、災害因のもたらす結果である。

同じ災害因でも、われわれがそれをどのように受け止め、どのように対抗し、どのように適応できるか、または、どのように受け流すことができるかによって、被害の受け方が異なる。

そもそも災害になるかならないかも、われわれ次第で決まるのである。

私は、災害抑止の決め手はわれわれが持つ災害弾力性の強度であると考えている。

災害弾力性とは、われわれ自身や社会システムがもつ防災力、減災力、被害耐性、それに災害回復力の総和である。

すなわち、災害因を受け止め、それをはね返すために、個人および社会がもつ災害対応力のことである(広瀬、2007)。

これが災害発生の有無と被害の程度を決める。

2011年6月福島にて

続く

原子力発電所は、電動式の猛毒物質大量貯蔵庫である。

この毒物のかたまりを守っているのは、皮肉なことに、それ自らが生み出しているのと同じ電気である。

電気が切断されると、原子力発電所は時限爆弾と化すのである。

全電源喪失のような事態を引き起こすのは、津波や地震だけではない。

テロでも戦争でも大火災でも大洪水でも起きるだろう。

複合災害の最終かつ最大の災害因が、原子力事故や感染症の大流行であるパンデミックのようなものであるとするなら、どのようなドミノの組み合わせが、この最終ドミノを倒すことになるのか、十分に検討する必要がある。

想定外を想定せよ

われわれの生活が電気に頼りすぎていることが問題なのかもしれない。

日常生活から医療、通信、交通にいたるまで、すべてに電気が使われている。

しかも電気があるのが当然だという生活をしているのだ。

あたかも、水や空気があるのは当然であるかのように。

だが、それらはいずれも、あるのが当たり前と言えるほどに確たるものではない。

たとえば、3月11日のあとの医療の現場の混乱ぶりについて、NTT東日本関東病院の病院長である落合滋之さんは次のように書いている。

「仮に計画停電となったら・・・。全てが電子カルテ化されている当院は、今更、紙カルテや紙の伝票による運用に対応できるのだろうか。システムダウンを想定してそのための訓練も行ってきたはずではあるが、システムが安定して既に久しいだけに、紙カルテや伝票の所在すら記憶が朧になりかけてはいないだろうか。CTやMRIのような医療機器は、電流・電圧の急激な変化に弱いと聞いている。いざ計画停電が発令されたら、直ちに対応するべく、短時間の内に、そのスイッチを正しく切ったり入れたりすることができるのだろうか。水道の蛇口や病院のドアも自動になっているが、停電時、これらはどうなるのだろう。非常電源が立ち上がることで、これら全てが何事もなかったように機能するのだろうか。」

この病院は、今年の3月に、国際的病院機能評価機関であるJCI(Joint Commission International)の認承評価をパスしている。

日本では2例目としてJCIの認承評価を受けた優れた病院である。

審査の最終段階の講評が、偶然にも東日本大震災のあった3月11日の午後にあったというのだ。

アメリカからやってきた3人の審査員は、大旨、次のように述べたという。

成績は良好だが、問題もある。

そのひとつは、想定外を想定していないことだ。

それは東京全体が大災害に見舞われ、重油や水が1週間にわたって利用できないとか、東京中が大停電になるというような事態だという。

Think about unthinkable things というのが、彼らの指摘だったという。

これは日本のリスク管理の最も弱いところをついた言葉でもある。

審査員が去った十数分後に、あの巨大地震が襲ってきた。

続く

災害因と災害との駆け引き

まず最大の災害因への対処が優先されるべきである。

東日本大震災の場合、それは原子力災害であった。

われわれが震災後3か月の、今年の6月半ばに行った全国世論調査(全国から日本全体の縮図となるように200地点を選び出し、各地点から15歳-79歳までの男女を住宅地図にもとづいて無作為に抽出。合計1200人に面接留置法でアンケート調査を実施した。)では、「東日本大震災の地震、津波、原子力災害のうち、最も深刻な被害を与えたのは何ですか」という質問を行った。

結果は、原子力災害という回答者が55.4%、津波が24.0%、地震が19.1%であった。ここから、われわれ日本人が、東日本大震災を、地震災害でも津波災害でもなく、原子力災害であると認識していることがはっきりと見てとれる。

もし、このような災害認識が妥当であるとするならば、東日本大震災の教訓を受けて、われわれが第1に注力すべきは地震対策ではなく、原子力発電所の安全対策であり、次に津波対策である。

それらの災害対策は独立のものと考えるべきだ。

われわれは、地震のマグニチュードだけに心を奪われすぎていないだろうか。

特に、海溝型の巨大地震においては、津波の被害が地震のそれを大きく上回ることが十分に予想されるだけでなく、日本の原子力発電所はすべてが海水を冷却水として用いるため海岸沿いに立地していることを考慮すると、この種の巨大地震では、原子力発電所の安全対策が第1で、次が、津波対策、最後が地震対策の順であることがわかる。

続く

福島第1原子力発電所の事故は、欧米を中心に、国際的な脱原発ムードを高めた。

他方、国内的には、広範囲にわたる放射能汚染による健康障害と、福島県を中心とする東北3県からの人口流出、経済基盤の弱化、放射性物質による汚染地域としてのイメージの悪化など、日本の社会、経済、文化への重大な影響をもたらしている。

日本のような人口稠密で工業化の著しい先進国では、国内で発生する災害因の規模と、それに起因する災害の大きさとは、きわめて高い相関を持っている。

世界の中で、下り坂を降りるようにその存在感を希薄化させつつあった日本という国は、この災害によってさらに下降速度を速めるだろう。

一般に、大災害は社会変化を加速し、通常は一世代かかって起こるような変化を、数年のうちに達成させてしまう。

続く